Darius le Grand décida que la nécropole du roi achéménide devait se trouver à quelques kilomètres de Persépolis, et il choisit le site de la falaise de Naqsh-e Rostam (également Naqsh-i Rustam) où se trouvaient déjà quelques anciennes œuvres élamites comme la maison du de grandes tombes creusées dans la paroi rocheuse verticale. Au lieu de créer un mausolée en forme de maison comme celui de Cyrus II à Pasargades, ici la formule architecturale a été totalement modifiée avec la réalisation de tombes colossales taillées à même le flanc de la montagne et visibles de très loin.

À Naqsh-e Rostam, il y a une grande paroi rocheuse naturelle, une barrière qui délimite le paysage sur des centaines de pieds. Dans ce site grandiose, en renouant avec la tradition des tombes rupestres — comme le sépulcre mède de Kizkapan avec ses colonnes encastrées et ses chapiteaux à volutes « ioniques », imitant un palais et ornés d’un bas-relief représentant le rituel du feu zoroastrien — les rois achéménides ordonnèrent la création d’étonnantes façades sculptées dont la forme en croix se détache dans les creux de la roche. Il y a trois registres. Le centre est occupé par un élément rectangulaire transversal qui reproduit la façade d’un palais : quatre colonnes encastrées, dont les chapiteaux sont constitués de taureaux à deux têtes, couronnent une seule entrée. Le linteau de ce dernier est surmonté d’une cimaise à l’égyptienne, tandis que la partie supérieure est surmontée d’un « volet roulant » en pierre à demi abaissé. Séparée par une frise denticulée, la partie supérieure présente un grand bas-relief carré dont la partie inférieure présente 28 porteurs — symbole des nations sous domination persane — alignés sur deux niveaux comme des atlas pour soutenir la litière officielle du roi. Au-dessus, le roi, en position dressée, tient l’arc emblématique et fait un sacrifice rituel devant un autel du feu sous l’image de Faravahar, qui émerge au milieu du disque solaire soutenu par des ailes de vautour ou d’aigle. Quant à la partie inférieure, base du motif sculpté, les sculpteurs persans qui exécutèrent le creux et lissent la paroi la laissèrent nue, comme une plage silencieuse, face au tombeau.

Telle est l’apparence de l’extérieur de ces tombes creusées dans le roc, qui mesurent pas moins de 72,1 pieds (22

m) en hauteur et sont situés bien au-dessus du niveau du sol afin d’éviter toute infraction. A l’intérieur, une fois passée la porte située en hauteur, sans autre accès possible que par des échelles amovibles, le visiteur remarquera un couloir intérieur rectiligne parallèle à la façade qui dessert trois chambres suffisamment vastes pour abriter plusieurs sarcophages destinés au roi et à sa famille.

La première tombe de ce type, réalisée pour Darius le grand (522-468 av. J.-C.), est située au milieu de la paroi rocheuse. A gauche, avec la même forme et la même taille, se trouvent les tombes de Xerxès (486-465 avant JC) et d’Artaxerxès I (465-424 avant JC), tandis qu’à droite se trouve la tombe de Darius II (423-404 avant JC)

Kaaba-i Zartusht

À l’extrémité gauche de la falaise de Naqsh-e Rostam, il y a une tour carrée de 22,9 pieds (7 m) de côté et 36 pieds (11 m) de haut, que les musulmans appellent Ka’aba-i Zartusht, ou Kaaba de Zoroastre. Cette construction présente d’élégantes maçonneries de pierre calcaire qui exploitent la subtile alternance de creux et de creux qui rythment les murs, sur lesquels les fausses fenêtres en pierre créent de forts contrastes.

Les avis des spécialistes sur la fonction de cet édifice, auquel on accède par un escalier en saillie qui mène à une porte à mi-hauteur de la structure, ne sont pas unanimes. Certains le considèrent comme un autel du feu, d’autres une « bibliothèque qui abritait les textes de l’Avesta » (l’écriture sacrée des Zoroastriens), et d’autres encore un tombeau temporaire qui contient le corps jusqu’à ce que le tombeau approprié soit prêt. Il faut dire qu’à Pasargades un édifice analogue existait déjà, construit avec des techniques de construction identiques mais dans ce dernier cas le rôle de la structure est encore enveloppé de mystère.

Pour conclure cette discussion sur les tombes royales, il faut souligner que les derniers rois achéménides Artaxerxcs II (404-358 av. J.-C.) et Artaxerxcs III (358-338 av. J.-C.) décidèrent de construire leurs tombes directement au-dessus des palais de Persépolis, dans la roche face de la montagne connue sous le nom de Kuh-i Rahmat, tandis que la tombe de Darius III (335-330), vaincu par Alexandre le Grand, n’a jamais été achevée.

Bas-reliefs sassanides

Les Sassaniniens qui se considéraient comme les dignes successeurs des Achéménides, renouèrent avec l’art de la gravure rupestre pour immortaliser les événements les plus importants de leur histoire.

Près de huit siècles après la fondation de Naqsh-e Rustam, les monarques sassanides Ardeshir I et son fils Shapur I ont commandé des panneaux rupestres consacrés à leur gloire. ils renouent avec le principe achéménide et font exécuter leurs travaux dans des localités prestigieuses. Ainsi, sur la falaise de Naqsh-e Rustam, au pied du grand tombeau achéménide de Darius, Xerxès, Artazerxès I et Darius II, les Sassanides ont créé des bas-reliefs montrant leurs scènes d’investiture ou de triomphe.

Investiture d’Ardashir I

Ardeshir I qui a initié le principe de la continuité politique entre les Achéménides et les Sassanides, avait déjà glorifié sa victoire sur le roi arsacide (parthe) Artabanus V avec une énorme « fresque » taillée dans la roche à Firuz Abad qui représente une scène de bataille animée.

Sur le bas-relief de Naqsh-e Rustam, nous retrouvons Ardeshir I, cette fois dans une scène d’investiture à cheval. Ahoura Mazda (dieu zoroastrien) également monté et représenté de la même taille que le roi, lui remet l’anneau de pouvoir « Deihim ». Les deux personnages à cheval piétinent les cadavres de leurs ennemis respectifs : d’un côté Artaban V, le roi parthe vaincu, et de l’autre Ahriman, l’esprit du Mal.

La scène de la capture de l’empereur Valérien

On trouve également à Naqsh-e Rustam Shapur I (241-272 après JC) soumet également l’empereur romain Philippe l’Arabe, qui est agenouillé, tandis que Valerian, qui est debout, tend les bras en signe de reddition. Ces deux victoires majeures des Sassanides résument la guerre amère entre les Perses et les Romano-Byzantins, qui a duré plusieurs siècles.

La scène d’investiture du roi sassinide Narseh (vers 293-303)

Dans ce relief, le roi est représenté recevant l’anneau du pouvoir royal (diadème) d’une figure féminine supposée être une divinité – la déesse de l’eau Anahita.

Cependant, le roi n’est pas représenté d’une manière à laquelle on s’attendrait en présence d’une divinité, ce qui a conduit les chercheurs à douter de la théorie originale et une nouvelle recherche a suggéré que la figure féminine pouvait être une reine, peut-être la reine Shapurdokhtak.

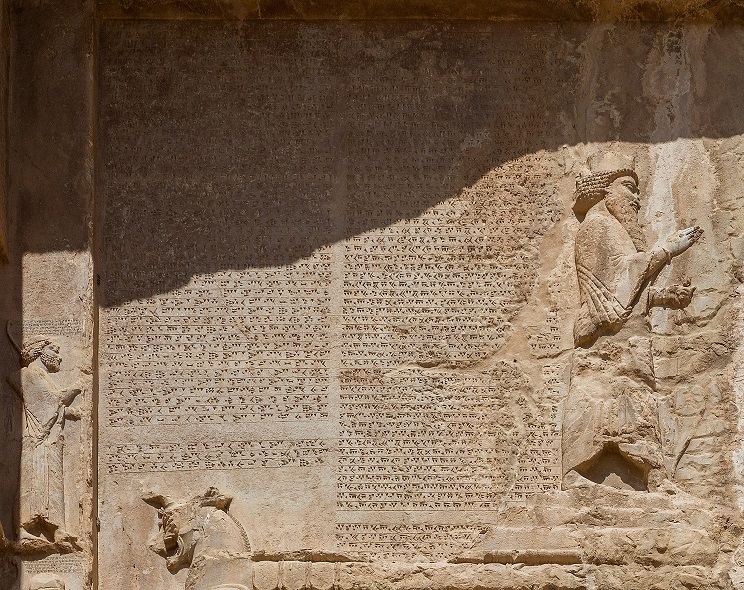

Inscription de Darius à Naqsh-e Rustam

Une inscription liée à Darius le Grand, appelée « inscription ADN » (inscription Darius Naqsh-e Rostam a) apparaît dans le coin supérieur de sa tombe rocheuse. Dans cette inscription, Darius mentionne ses victoires et ses plusieurs grandes réalisations de sa vie. Sa date exacte est encore inconnue, mais elle est censée dater de la dernière décennie de son règne. Comme plusieurs autres inscriptions de Darius, les territoires dominés par l’empire achéménide sont clairement nommés et répertoriés, en particulier les régions de l’Indus et du Gandhara en Inde, faisant référence à l’occupation achéménide de la vallée de l’Indus.

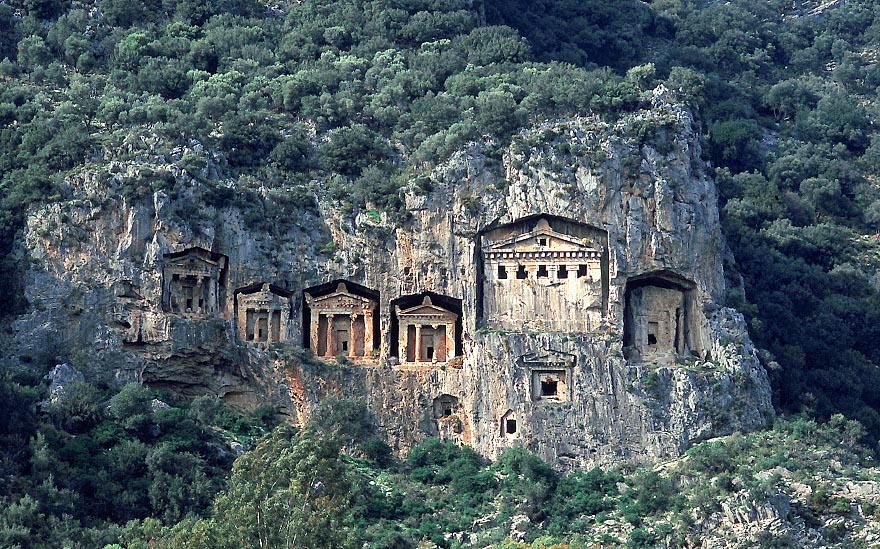

Liens possibles avec les tombes lyciennes

Les tombes taillées dans la roche du site de Kaunos, en Carie, en Turquie, sont creusées dans la falaise qui borde l’estuaire de la rivière Calbis. Les sépulcres ont été construits à l’époque achéménide après la destruction de la ville, qui eut lieu en 546 av. J.-C., lors de la conquête perse.

Il n’est pas facile de déterminer s’il existe une relation entre les tombes perses taillées dans la roche et celles des provinces de Lycie et de Carie, dans le sud-ouest de l’Anatolie. Et serions-nous tentés d’affirmer qu’il y a eu une telle relation, serions-nous capables de dire comment cette influence s’est produite ? Le territoire de la Lycie, situé entre des collines escarpées et des côtes découpées, fut longtemps un pays sauvage, hostile à la pénétration grecque. Comme sa voisine Caria, elle est devenue une partie de l’Empire perse au milieu du VIe siècle av. Caractérisée par des zones résidentielles boisées, cette région porte peu de traces d’urbanisation. Parmi celles-ci figurent certaines des grandes tombes taillées dans la roche de la falaise de Myra (Demre) ou de Telmessos (Fethiye), par exemple, qui remontent au début de l’époque perse, en particulier au Ve siècle av. Cependant, le manque de données précises rend les estimations de datation des archéologues assez vagues à cet égard.

Plus tard, vers le IVe siècle av. J.-C., les formes des façades sculptées de la paroi rocheuse d’Antiphellos ou de Kaunos, calquées sur le temple grec ionique, introduisent des similitudes facilement reconnaissables. A Myra, un bas-relief taillé dans la roche vive représente une scène de banquet : les serviteurs apportent des libations à la bière où repose le défunt. Dans un style que l’on pourrait dater du IVe siècle, la référence au banquet souligne l’ubiquité de ce motif.

Ces tombes lyciennes taillées dans la roche dans la falaise de Telmessos étaient soit calquées sur les façades des maisons en bois locales, soit imitées des temples grecs classiques.

La falaise qui domine le site de Myra (Demre) est littéralement percée de tombes qui ressemblent à des maisons du Ve siècle avant J.-C. à charpente de bois. Cet art rupestre pourrait-il être lié aux tombes persanes ?

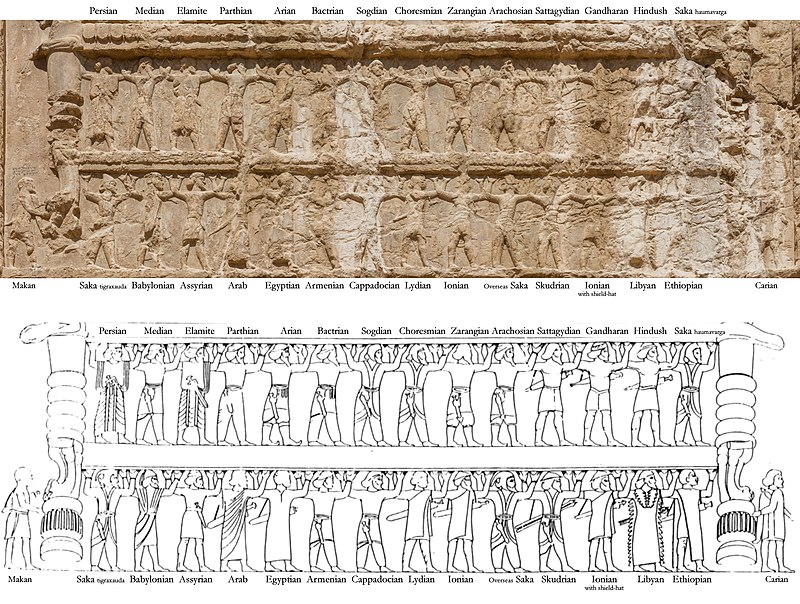

Nations sous le contrôle des Achéménides

Les nationalités mentionnées dans l’inscription DNa sont également représentées sur les registres supérieurs de toutes les tombes de Naqsh-e Rustam, à commencer par la tombe de Darius I. Les ethnies sur la tombe de Darius ont en outre des étiquettes trilingues sur eux pour l’identification, collectivement connu sous le nom d’inscription ADN. L’une des frises les mieux conservées est celle de Xerxès Ier.

Les nationalités des Satrapies représentées sur les panneaux supérieurs des tombes et également mentionnées dans l’inscription de Darius, de gauche à droite : Makan, Perse, Médiane, Élamite, Parthe, Arian Bactriane, Sogdian, Choresmian, Zarangian, Arachosian, Sattagydian, Gandharan, Hindush (Indien), Saka (haumavarga), Saka (tigraxauda), Babylonien, Assyrien, Arabe, Égyptien, Arménien, Cappadocien, Lydien, Ionien, Saka au-delà de la mer, Skudrien (Thrace), Macédonien, Libyen, Nubien, Carien.

Commentaire (0)