Aujourd’hui site archéologique en Iran, l’ancienne ville de Parse, mieux connue sous le nom de Persépolis, est un vestige de l’empire achéménide datant de 2 500 ans. Fondée par Darius le Grand en 518 av. J.-C., elle servait de capitale cérémonielle à l’empire. Compte tenu de la grandeur de l’empire achéménide, qui s’étendait sur une grande partie de l’Orient ancien, il est aisé d’imaginer la splendeur du siège de ces rois à Persépolis.

Édifié sur une vaste terrasse à la fois naturelle et artificielle, cet impressionnant complexe palatial, conçu selon des modèles mésopotamiens, témoigne du raffinement architectural de l’époque. L’importance historique et la qualité des ruines de Persépolis ont conduit à son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979.

Histoire de Persépolis

Bien que des preuves d’un établissement préhistorique aient été découvertes sur le site, les inscriptions de Persépolis indiquent que la construction de Parse a commencé sous Darius Ier (r. 522–486 av. J.-C.). En tant que nouveau roi, Darius fit de Persépolis la nouvelle capitale de la Perse, destinée à remplacer Pasargades, l’ancienne capitale et lieu de sépulture de Cyrus le Grand. Construite dans une région montagneuse et isolée, Persépolis ne pouvait pas servir de résidence royale et était principalement visitée au printemps pour la célébration du Nouvel An iranien, appelée Norouz.

De nombreuses parties de ce complexe furent construites et décorées sous les règnes de Darius Ier, Xerxès et Artaxerxès Ier, mais l’édification et l’achèvement des palais de Persépolis se poursuivirent jusqu’à la fin de l’Empire achéménide. Pendant des siècles, les somptueux palais de Persépolis servirent de résidence printanière aux rois achéménides et restent aujourd’hui l’un des sites historiques les plus importants et emblématiques de l’ancienne Perse.

L’âge d’or de Persépolis dura jusqu’à l’invasion de l’Iran par Alexandre le Grand vers 330 av. J.-C. Ses troupes pillèrent le trésor, saccagèrent la ville et incendièrent le palais de Xerxès, probablement pour symboliser la fin de sa guerre panhellénique de vengeance. Cependant, l’incendie se propagea, détruisant une grande partie de Persépolis.

En 316 av. J.-C., Persépolis était encore la capitale de la Perse et une province importante de l’Empire macédonien, mais elle déclina progressivement sous la domination séleucide et après. Aujourd’hui, ses ruines relativement bien préservées témoignent de la grandeur passée de Persépolis.

Alire : Histoire de l’Iran

Fonction de Persépolis

La fonction exacte de Persépolis reste encore énigmatique. Ce n’était manifestement pas l’une des plus grandes villes de l’Empire perse, mais plutôt un vaste complexe cérémoniel occupé de manière saisonnière.

Récemment, la plupart des archéologues s’accordent à penser que Persépolis était principalement utilisée pour la célébration de Nowrouz, le Nouvel An persan, qui avait lieu à l’équinoxe de printemps. Cette fête, toujours célébrée aujourd’hui en Iran, revêt une grande importance culturelle et symbolique. À cette occasion, la noblesse iranienne ainsi que les délégations des provinces tributaires de l’empire se rendaient à Persépolis pour offrir leurs présents au roi, comme en témoignent les reliefs sculptés sur les escaliers des palais.

Ruines du palais Tachara, Persépolis, Iran

Ruines du palais Tachara, Persépolis, Iran

Guide pour la visite de Persépolis

Localement appelée Takht-e Jamshid (signifiant « le trône du roi Jamshid« ), Persépolis était l’une des anciennes capitales de la Perse, fondée par Darius Ier à la fin du VIe siècle av. J.-C. Ses ruines se situent à 60 km au nord-est de Chiraz, dans la ville industrielle de Marvdasht, où le climat sec a contribué à la préservation d’une grande partie des merveilles architecturales du site.

Parmi les artefacts les plus remarquables découverts à Persépolis, on trouve des inscriptions et des bas-reliefs en écriture cunéiforme, gravés sur les murs des palais et des bâtiments. En raison de l’ancienneté du site, ces découvertes figurent parmi les preuves les plus précieuses des premières civilisations. Des archéologues du monde entier s’efforcent encore de déchiffrer, traduire et analyser ces inscriptions. Bien que de nombreuses lignes gravées aient déjà été interprétées, le travail de décryptage se poursuit dans plusieurs pays.

L’examen minutieux des sculptures, des reliefs, des chapiteaux et des inscriptions, ainsi que des objets retrouvés sur le site, a permis aux experts de conclure que les Achéménides avaient peu d’expérience en architecture de pierre. Cependant, ils ont fait appel à des artisans venus de tout l’empire pour développer un style impérial hybride, influencé par la Mésopotamie, l’Égypte, la Lydie (en Anatolie) et la Grèce. Ce style architectural aurait été élaboré pour la première fois à Apadana (le palais de Darius Ier à Suse), mais c’est à Persépolis que l’on en trouve les vestiges les plus nombreux et les plus complets.

En tout, plus de 3 000 reliefs ornent différentes parties des palais de Persépolis, illustrant des thèmes communs. Le nombre et la qualité exceptionnels de ces sculptures en font un site unique dans l’Empire perse, suggérant que l’art de la maçonnerie en pierre sous les Achéménides a débuté à Persépolis.

Les premières fouilles scientifiques à Persépolis furent menées par Ernst Herzfeld et Erich Schmidt, représentants de l’Oriental Institute de l’Université de Chicago. Entre 1930 et 1938, ils dirigèrent huit campagnes de fouilles, incluant également d’autres sites voisins. La plupart des inscriptions découvertes à Persépolis ont été déchiffrées par cette équipe américaine, et leurs travaux ont été publiés, contribuant à une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture achéménides.

L’architecture de Persépolis

L’architecture persane se distinguait par son ampleur et par l’intégration d’éléments issus des cultures assyrienne, égyptienne, mède et grecque. Cette fusion, due à l’immensité de l’Empire perse, a néanmoins abouti à une identité architecturale unique, comme en témoigne Persépolis. Le style achéménide est ainsi classé dans l’architecture persane, tant par sa conception que par son esthétique.

Sans conteste, la période achéménide fut une ère florissante sur le plan artistique, laissant derrière elle un héritage architectural impressionnant. Celui-ci s’étend de la sobre tombe de Cyrus le Grand à Pasargades aux somptueux palais de Persépolis, dont les structures majestueuses comptent parmi les vestiges les plus remarquables encore visibles aujourd’hui.

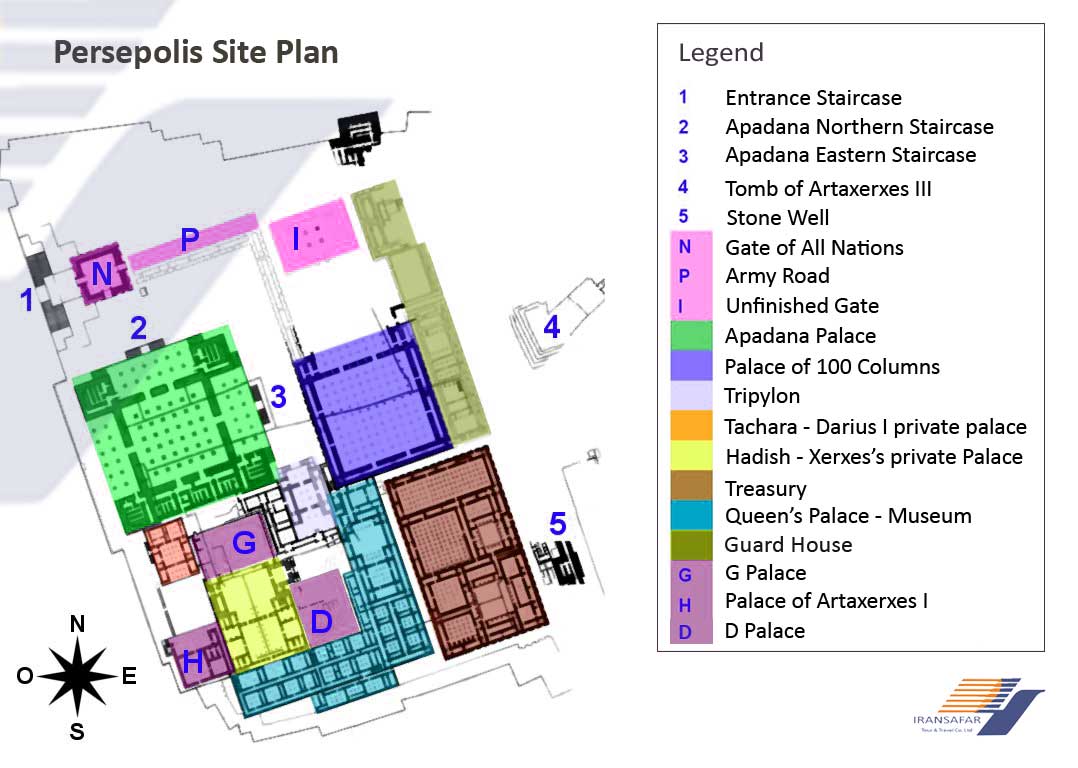

Plan et carte du site de Persépolis

Plan de la terrasse de Persépolis – Plan du site

1

Porte de toutes les nations

La Porte de toutes les nations (en vieux persan : duvarthim visadahyum), également connue sous le nom de Porte de Xerxès, est située juste au-dessus de l’escalier d’entrée de l’ancienne ville de Persépolis. Selon son inscription trilingue, elle a été construite sur ordre du roi Xerxès (r. 486-465 av. J.-C.).

La structure de la porte consistait en une grande salle dont le toit était soutenu par quatre piliers en pierre. Tout autour de cette pièce courait un banc en pierre destiné aux délégations attendant d’être convoquées devant le roi. Les murs extérieurs, en briques d’adobe, étaient ornés de multiples niches. Chacun des trois murs, à l’est, à l’ouest et au sud, possédait de très grandes portes en pierre.

Inscription de Xerxès sur la Porte des Nations

Ahuramazda, le grand dieu, est celui qui a créé la terre, le ciel, l’homme, ainsi que le bonheur de l’humanité. C’est lui qui a fait de Xerxès un roi, un roi parmi de nombreux autres, un Seigneur parmi de nombreux seigneurs. Je suis Xerxès, le grand roi, le roi des rois, le roi de toutes les nations et de nombreux peuples, le souverain de cette vaste terre, fils de Darius, l’Achéménide. Le roi Xerxès déclare : grâce à la bienveillance d’Ahuramazda, j’ai fait ériger cette porte des nations. De nombreuses autres merveilles ont été construites à Pârse, par moi et par mon père. Tout ce qui a été édifié et qui paraît magnifique – tout cela a été accompli grâce à la faveur d’Ahuramazda. Que ce dernier préserve ma personne, mon royaume, et tout ce que nous avons bâti, tant ce qui m’appartient que ce qui appartient à mon père. Que ce vœu soit exaucé par la grâce d’Ahuramazda.

.

À l’entrée principale (côté ouest du bâtiment), une paire de gigantesques taureaux en pierre accueillait les invités, tandis que, du côté opposé, deux Lamassus de style assyrien se tenaient à la porte est. Gravée au-dessus de chacun des quatre colosses se trouve une inscription cunéiforme trilingue attestant que Xerxès a fait construire et remplir la porte.

Porte de toutes les nations, Persépolis

Porte de toutes les nations, Persépolis

Provenant de divers anciens sites assyriens situés dans l’actuel Irak, les Lamassus ont souvent été déplacés vers des musées occidentaux par des archéologues qui les ont fouillés au milieu du XIXe siècle. Cependant, de nombreux anciens palais assyriens et leurs portes, avec des figures de lamassu intactes et d’autres sculptures, restent des sites archéologiques importants dans leurs emplacements d’origine en Irak. Le nom lamassu est dérivé du terme sumérien lama (rendu en akkadien par lamassu) et fait référence à une divinité protectrice, qui était à l’origine une figure féminine ailée. Elle est souvent représentée comme une figure debout qui présente les invités à une autre, une servante des dieux. Pendant l’Empire néo-assyrien (vers 883-612), de grandes sculptures de taureaux à tête humaine – souvent avec des ailes – étaient placées comme gardiens de la porte d’entrée des palais royaux assyriens. L’idée générale derrière la conception était qu’ils éloignaient le mal. Les Lamassus sont également connus de Persépolis – Le complexe de palais des rois achéménides – où nous pouvons encore les voir à la Porte de toutes les nations. En fait, la version persane de Lamassu présente quelques différences par rapport à leur prototype assyrien : ils ont quatre pattes tandis que les colosses assyriens ont cinq pattes. Leurs ailes sont montrées d’une manière différente et surtout, elles ne sont pas placées à l’entrée du hall (comme une figure protectrice) mais sur la porte de sortie. Cela signifie que les Perses ont adopté l’idée de la civilisation voisine antérieure mais l’ont modifiée et utilisée d’une manière différente. Les Perses les appelaient Gopatha et les utilisaient dans les palais et les temples du feu comme symboles. Gopatha symbolise la Force et le Courage (dans le corps du Taureau ou du Lion), l’indépendance et la liberté (avec les Ailes d’un aigle) et la Sagesse (avec la tête humaine).

Lamssu de Nimrud, Irak, (IXe siècle av. J.-C. – British Museum)

Lamssu de Nimrud, Irak, (IXe siècle av. J.-C. – British Museum)

Palais d’Apadana et escalier oriental

Le palais d’Apadana, également connu sous le nom de palais des audiences, était principalement utilisé pour les grandes réceptions royales. Il s’agissait de l’un des édifices les plus majestueux et imposants de Persépolis, construit sous le règne de Darius Ier et achevé sous celui de son successeur, Xerxès. Sa construction débuta en 515 av. J.-C. et s’étendit sur trente ans. D’après une inscription retrouvée sur le site, il était à l’origine appelé le « palais à colonnes ». Cependant, en raison de sa ressemblance avec le palais Apadana de Darius à Suse, les archéologues lui ont attribué ce nom en référence à son modèle susien.

La salle principale, de forme rectangulaire, comportait 36 colonnes ainsi que trois porches situés au nord, à l’est et à l’ouest, chacun soutenu par 12 colonnes. Sur les 72 colonnes initiales du palais, treize sont encore debout aujourd’hui, tandis qu’une autre a été restaurée et réérigée. Aux quatre angles de la salle Apadana se trouvaient quatre tours de garde. Autrefois, la splendeur de cette salle était inégalable, et les recherches menées sur ce site montrent qu’un nombre considérable d’artisans ont contribué à sa construction. Pouvant accueillir plus de 10 000 personnes, la salle était soutenue par des colonnes surmontées de chapiteaux en forme de taureaux à deux têtes. De plus, des canaux avaient été creusés à proximité des murs en briques du palais pour l’évacuation des eaux de pluie.

-

Architecture d’Apadana

Ce palais se distingue nettement de nombreuses autres structures similaires par son architecture. Couvrant une superficie d’environ 3 660 mètres carrés, il était construit sur une plateforme surélevée de trois mètres par rapport à la cour. Au centre se trouvait une grande salle soutenue par 36 colonnes. À l’est, à l’ouest et au nord de cette salle, trois porches, chacun doté de 12 colonnes, avaient été édifiés. Aux quatre coins extérieurs du hall s’élevaient quatre tours, tandis qu’au sud de la salle centrale, un ensemble de salles de garde avait été aménagé.

L’accès au palais se faisait par deux escaliers situés de part et d’autre des porches nord et est. La salle principale pouvait accueillir plus de 10 000 spectateurs. Son plafond, à la fois haut et spacieux, reposait sur six rangées de six colonnes atteignant environ 20 mètres de hauteur. Les murs, d’une épaisseur de 3,25 mètres, étaient construits en briques d’argile crue et recouverts d’un enduit de plâtre peint dans des tons vert-gris.

Image de la reconstruction d’Apadana

Image de la reconstruction d’Apadana

-

Trésor d’Apadana

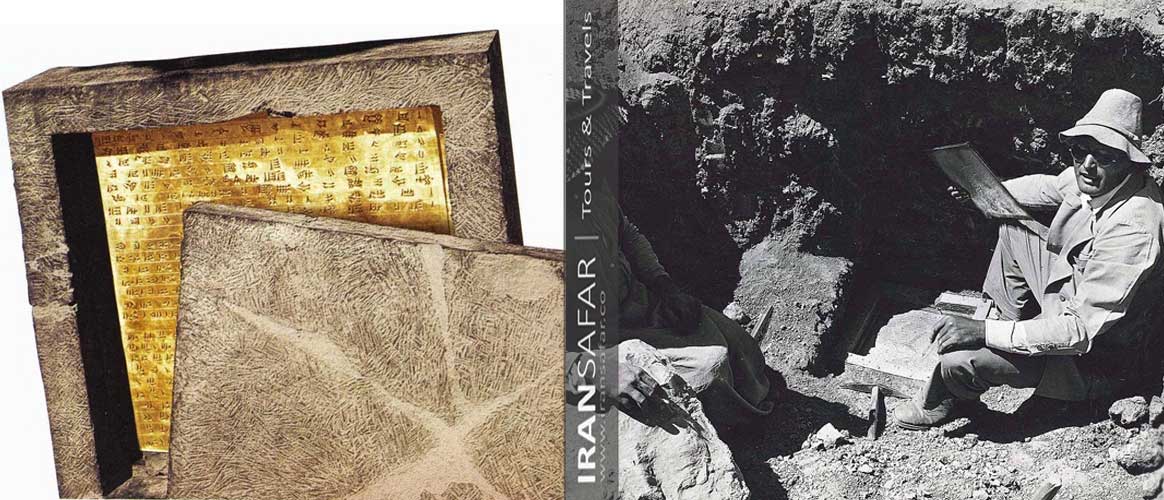

La construction de ce grand palais était considérée comme une œuvre durable. Ainsi, Darius le Grand ordonna d’inscrire et de décrire l’Empire iranien sur quatre tablettes d’or et quatre inscriptions en argent, en trois langues : le vieux persan, l’élamite et le babylonien. Ces inscriptions furent placées dans quatre boîtes en pierre, mesurant chacune 45 cm de long et 15 cm de haut. Dans chaque boîte, une inscription en or et une inscription en argent furent déposées avec quelques pièces de monnaie, puis enterrées aux quatre coins de la salle.

Une paire de ces tablettes cunéiformes est aujourd’hui exposée au Musée national d’Iran à Téhéran. Elles contiennent des inscriptions trilingues de Darius en vieux persan, élamite et babylonien, décrivant son Empire dans une perspective géographique étendue :

« Moi, Darius le Grand, roi des rois, roi des pays, fils d’Hystaspes, un Achéménide. Le roi Darius déclare : Voici le royaume que je gouverne, depuis les Sacae, situés au-delà de la Sogdiane, jusqu’à Kush, et depuis le Sind (ancien persan : ‘Hidauv’, locatif de ‘Hiduš’) jusqu’à la Lydie (ancien persan : ‘Spardâ’). Telle est l’étendue de l’Empire que m’a accordé Ahuramazda, le plus grand des dieux. Puisse Ahuramazda me protéger, moi et ma maison royale ! »

En 1933, plusieurs inscriptions gravées dans la pierre, attribuées à Darius Ier, Xerxès et Artaxerxès III, ont été découvertes. Ces inscriptions précisent à quel souverain doivent être rattachées les différentes constructions. L’une des plus anciennes, située sur le mur de soutènement sud, contient la célèbre prière de Darius pour son peuple : « Que Dieu protège ce pays de l’ennemi, de la famine et du mensonge. «

-

Les reliefs de l’escalier oriental de l’Apadana

Le roi de l’Empire perse achéménide recevait dignitaires et hommages dans cette vaste salle d’audience. L’un des éléments les plus impressionnants de Persépolis est l’escalier de l’Apadana, situé sur le mur oriental. Cet escalier est également accessible depuis le palais aux 100 colonnes, situé à proximité. Les bas-reliefs qui l’ornent représentent, avec une grande finesse, les processions annuelles des envoyés de 23 nations soumises à l’Empire achéménide, probablement à l’occasion du Nouvel An persan.

Un panneau à trois niveaux, sculpté sur l’escalier oriental de l’Apadana, illustre ces 23 délégations rendant hommage à la cour achéménide. Cette fresque détaillée commence avec les Éthiopiens, situés dans le coin inférieur gauche, et se poursuit à travers une succession de peuples, notamment les Arabes, les Thraces, les Indiens, les Parthes et les Cappadociens, pour culminer avec les Élamites et les Médiens en haut à droite. Chaque délégation est représentée en costume traditionnel, portant des offrandes symbolisant leur terre d’origine.

Bien que la disposition générale des scènes puisse sembler répétitive, un effort a été fait pour représenter chaque délégué avec ses vêtements et armes traditionnels, ainsi que les présents qu’il apporte. On observe des différences notables dans la conception des costumes, des coiffes, des coiffures, des barbes et des objets portés, conférant à chaque délégation une identité propre et attestant de son origine.

Pour introduire davantage de diversité, les artistes ont également utilisé des cyprès stylisés afin de séparer les différents groupes ou activités. Chaque délégation, composée de trois à neuf membres, est conduite par un officier perse ou mède qui prend la main gauche du chef de la délégation pour le guider jusqu’à la cour. Les autres membres suivent, portant les offrandes destinées au souverain.

La délégation lydienne, reconnaissable à ses chapeaux distinctifs, porte divers objets : deux vases, deux bols et deux bracelets en métal.

La délégation lydienne, reconnaissable à ses chapeaux distinctifs, porte divers objets : deux vases, deux bols et deux bracelets en métal.

3

Tripylon : La salle du Conseil

Au cœur du complexe se trouve une petite salle richement décorée, reliée à d’autres palais par trois portes et plusieurs couloirs. C’est pourquoi elle est appelée « Palais central » ou « Tripylon », signifiant « bâtiment à trois portes ».

Sur ses escaliers nord, des nobles perses et mèdes sont représentés montant ensemble, dans une attitude amicale, pour rendre visite à l’empereur. En raison de ces motifs et de son emplacement, le Tripylon est parfois désigné comme la « salle du conseil » et aurait pu servir au roi pour consulter ses hauts dignitaires.

Bien que sa fonction exacte demeure incertaine, l’hypothèse la plus largement acceptée est que les rois achéménides y recevaient notables et courtisans dans un cadre privé, probablement pour des décisions politiques majeures. Si l’on attribuait autrefois sa construction à Darius le Grand, des preuves solides indiquent qu’elle fut achevée sous Artaxerxès Ier.

4

Palais Tachara de Darius Ier

Le coin sud-ouest de Persépolis est marqué par plusieurs palais, construits sous les règnes de Darius Ier et de son fils Xerxès. Parmi eux, le palais de Tachara, résidence privée de Darius, se distingue par ses montants de porte richement décorés et ses bas-reliefs représentant le roi et ses serviteurs. Contrairement à d’autres édifices, il ne comporte pas de couloirs sinueux et présente une disposition pratique. Initialement conçu comme résidence royale, il fut également utilisé par certains de ses descendants. Ses murs étaient faits de terre crue.

Élevé sur une plate-forme dominant l’Apadana de 2,20 à 3 mètres, le palais de Tachara adopte un plan rectangulaire orienté au sud, mesurant 40 mètres de long sur 30 mètres de large. Il comprend un hall central à 12 colonnes, deux salles carrées au nord avec quatre colonnes chacune, ainsi que plusieurs salles latérales. En tant que plus ancien palais de Persépolis, il fut construit en pierre de chaux grise d’une qualité exceptionnelle, polie jusqu’à obtenir un éclat brillant. Ce traitement, associé à la robustesse du matériau, explique pourquoi il demeure aujourd’hui l’une des ruines les mieux préservées de Persépolis. Bien que ses murs en briques de boue aient disparu, les imposants blocs de pierre des encadrements de portes et de fenêtres ont résisté au temps.

Comme de nombreuses autres parties de Persépolis, le Tachara est orné de bas-reliefs représentant des dignitaires apportant des hommages. On y trouve des figures sculptées de porteurs de lance tenant de grands boucliers rectangulaires en osier, des serviteurs portant une serviette et des flacons de parfum, ainsi qu’un héros royal terrassant des lions et des créatures mythologiques. Un bas-relief sur la porte principale montre également Darius Ier coiffé d’une couronne qui était autrefois recouverte de feuilles d’or.

5

Trésor de Persépolis

Le trésor de Persépolis fut construit dans la partie sud-est du complexe sous les règnes de Darius Ier, Xerxès Ier et Artaxerxès Ier. Il se composait de neuf salles de tailles variées, incluant plusieurs salles de garde ainsi que de vastes espaces destinés à la conservation du trésor royal.

De nombreuses petites tablettes d’argile, de la taille d’une paume, ont été mises au jour dans la « Section des archives administratives du Trésor ». Ces tablettes, inscrites en élamite, fournissent des informations précieuses sur les travailleurs et leurs salaires. Leur remarquable état de conservation s’explique par un phénomène accidentel : initialement en argile crue, elles furent durcies par l’incendie déclenché lors du pillage de Persépolis par Alexandre le Grand, se transformant ainsi en argile cuite.

Ces tablettes constituent une preuve tangible de l’absence d’esclavage dans l’Empire perse. Elles démontrent que personne n’était contraint de travailler à Persépolis et que tous les ouvriers bénéficiaient d’un salaire équitable ainsi que d’avantages sociaux, y compris une forme d’assurance.

6

Palais aux Cent Colonnes

Le deuxième palais de Persépolis est un édifice remarquable situé à l’est de l’Apadana. Son hall central, soutenu par cent piliers en pierre disposés en dix rangées de dix colonnes, lui a valu le nom de Palais des Cent Colonnes ou Salle du Trône. Ce vaste espace comprend une salle carrée impressionnante d’environ 7 000 m², soutenue par ces cent colonnes monumentales.

La construction de ce bâtiment fut initiée par Xerxès et achevée par Artaxerxès Ier, comme l’atteste une inscription gravée dans l’angle sud-est de la salle. Sur l’un des côtés de cette pierre se trouve une inscription en cunéiforme babylonien, dont la traduction est la suivante :

Artaxerxès le Roi déclare :

« Cette maison, Xerxès le Roi, mon père, en a posé les fondations sous la protection d’Ahuramazda ; moi, Artaxerxès le Roi, l’ai construite et achevée. »

La construction du palais aurait débuté vers 470 av. J.-C. et se serait achevée aux alentours de 450 av. J.-C.. À l’origine, sous le règne de Xerxès, la Salle du Trône servait principalement aux réceptions des représentants des nations soumises à l’Empire. Plus tard, lorsque le Trésor royal devint trop exigu, cette salle fut également utilisée comme entrepôt et, surtout, comme espace d’exposition des tributs et des butins impériaux.

À ce sujet, l’archéologue Ernst Herzfeld (et plus tard Erich Schmidt) a souligné un parallèle frappant avec un exemple moderne : dans le palais du Golestan à Téhéran, le Shah d’Iran entreposait et exposait ses trésors royaux dans des salles et galeries attenantes à sa propre salle du trône, illustrant ainsi une tradition pérenne du pouvoir et du prestige impérial.

Palais de 100 colonnes, Persépolis, Iran

Palais de 100 colonnes, Persépolis, Iran

La Porte inachevée

Au nord de la Salle du Trône aux Cent Colonnes se trouve une porte dont la construction n’a jamais été achevée, d’où son nom de Porte inachevée. Bien que restée incomplète, elle revêt une grande importance pour la compréhension de l’architecture achéménide.

À travers cette porte, il est possible d’observer les techniques utilisées pour fixer et niveler d’imposants blocs de pierre. Aux abords du palais, on peut également voir des éléments abandonnés, tels que des bases de colonnes, des chapiteaux et d’autres fragments architecturaux. Chacun de ces vestiges témoigne du savoir-faire et des méthodes de construction de l’époque achéménide.

8

Le Palais de la Reine

Le Palais de la Reine, également connu sous le nom de Harem de Persépolis, est situé au sud de l’escalier du Hadish. Il est ainsi nommé en raison de ses nombreuses salles et cours privées, suggérant qu’il servait de résidence aux femmes de la cour royale.

D’après une tablette de pierre retrouvée dans ses fondations, ce palais fut construit sous le règne de Xerxès. Il se distingue par sa position, située à un niveau inférieur par rapport aux autres édifices de Persépolis. Les portes du palais, dont la plupart ont été détruites lors de l’incendie provoqué par Alexandre le Grand, étaient ornées de bas-reliefs représentant le roi entrant dans la salle centrale, accompagné de son escorte d’eunuques, ainsi que des scènes de combat entre le roi et des créatures mythologiques.

Aujourd’hui, ce palais abrite le musée de Persépolis ainsi que le bureau central des installations du site archéologique.

Le hall principal du bâtiment repose sur douze colonnes et s’ouvre sur une vaste cour, précédée d’un porche. Sur les portes de cette salle figure une représentation de Xerxès, mais on n’y trouve aucune trace de l’incrustation de bijoux, ce qui suggère que l’image du roi n’était pas destinée à le représenter en tenue d’apparat. L’agencement et la structure de la salle principale permettent de supposer qu’elle servait de résidence à la reine.

9

Les Tombeaux Royaux de Persépolis

En tout, six tombeaux rupestres des rois achéménides subsistent aujourd’hui, dont quatre situés à Naqsh-e Rostam et deux à Persépolis, au pied de la montagne Rahmat, surplombant le site.

Certains historiens suggèrent que ces tombeaux étaient également utilisés pour accueillir l’élite militaire, un pilier essentiel de la sécurité de l’empire. Un grand nombre de colonnes brisées témoignent encore de cette époque, et les reliefs sculptés sur les montants des portes, du côté sud du bâtiment, représentent un roi entouré de soldats ainsi que des émissaires de vingt-huit nations soumises à l’empire achéménide.

À Persépolis, reposent les rois achéménides Artaxerxès II et Artaxerxès III. Leurs tombeaux, creusés dans la roche, suivent le modèle de la tombe de Darius Ier à Naqsh-e Rostam, preuve que leurs constructeurs ont cherché à imiter la sépulture de Darius le Grand. À l’intérieur de ces tombes se trouvent plusieurs cercueils en pierre, tous ayant été brisés et pillés au fil du temps.

Selon les croyances religieuses des anciens Iraniens, l’eau, le feu et la terre étaient des éléments sacrés créés par Ahura Mazda. Il était donc interdit de les souiller avec des impuretés. Ils croyaient qu’après la mort, le corps devenait froid et que le mal s’y installait. Par conséquent, les défunts ne pouvaient ni être brûlés, ni jetés à l’eau, ni enterrés directement dans le sol. Une solution consistait à placer les corps dans des cercueils en pierre, eux-mêmes disposés dans des tombeaux taillés dans les falaises, afin qu’ils ne soient en contact ni avec l’eau, ni avec le feu, ni avec la terre.

Toutes les tombes achéménides sont ornées, sur leur partie supérieure, d’une représentation du trône impérial, soutenu par les représentants des différentes nations de l’empire, symbolisant ainsi l’unité et la puissance du souverain.

A lire aussi : Nécropole de Naqsh-e rustam

Darius Ier, également connu sous le nom de Darius le Grand, fut l’un des souverains les plus remarquables de l’Empire achéménide. Il régna de 522 à 486 av. J.-C. et consolida l’empire en mettant en place une administration centralisée et un système de satrapies, divisions territoriales gouvernées par des satrapes. Il développa également un vaste réseau de routes, dont la célèbre Route Royale, facilitant le commerce et la communication à travers son immense empire. Sous son règne, Persépolis devint un centre politique et culturel majeur. Il entreprit de nombreuses réformes économiques, introduisant une monnaie stable, le darique, et encourageant le commerce. Grand bâtisseur, il ordonna la construction de monuments impressionnants, comme le palais de Persépolis et l’achèvement du canal de Darius, reliant le Nil à la mer Rouge. Sa tentative d’expansion en Grèce échoua lors de la bataille de Marathon en 490 av. J.-C., mais son héritage en tant qu’administrateur visionnaire et bâtisseur reste inestimable dans l’histoire de la Perse antique.

Symboles et motifs de Persépolis

L’iconographie achéménide regorge de symboles, dont le nombre dépasse cinquante, illustrant des croyances, des concepts religieux et des idéaux impériaux. Ces motifs se retrouvent dans l’architecture de Persépolis ainsi que sur de nombreux objets découverts lors de fouilles archéologiques. Parmi eux, certains symboles se distinguent par leur popularité et leur signification profonde.

♦ Le combat du Lion et du Taureau

L’une des représentations en bas-relief les plus impressionnantes et les plus récurrentes à Persépolis est la scène symbolique du combat entre un lion et un taureau. Ce motif, reproduit à plusieurs endroits du site, témoigne sans aucun doute d’un message important et profondément ancré dans la culture perse.

L’archéologue Roman Ghirshman, spécialiste de l’archéologie iranienne et actif en Iran sous la dynastie Pahlavi, interprétait ce relief comme une représentation du changement des saisons. Selon lui, cette scène illustre la transition entre l’hiver froid (symbolisé par le taureau) et le printemps chaud (symbolisé par le lion), marquant ainsi l’équinoxe vernal et la célébration de Nowruz, le Nouvel An persan.

Le lion et le taureau figurent parmi les symboles mythologiques les plus anciens du monde. De nombreux spécialistes ont rapproché cette scène des croyances mithraïques, où le taureau occupe une place centrale. Dans cette interprétation, le lion représente le soleil, et leur affrontement symbolise la victoire de la chaleur et de la lumière sur le froid, un processus naturel de renaissance et de régénération qui coïncide avec l’arrivée du printemps et de Nowruz.

♦ Le Cyprès

À Persépolis, divers motifs floraux et végétaux, dont le cyprès, sont représentés à plusieurs reprises sur l’ensemble du site. La plupart de ces motifs symbolisent la verdure, le renouveau de la nature et l’arrivée du printemps.

Selon une ancienne légende persane, le cyprès fut le premier arbre à pousser au paradis. En raison de son feuillage persistant et de son bois réputé incorruptible, il est devenu un puissant symbole d’immortalité. Dans la tradition zoroastrienne, cet arbre est associé à l’éternité, car il semble ne jamais vieillir ni périr, incarnant ainsi la longévité et l’intemporalité.

Les Perses considéraient le cyprès comme une plante sacrée, symbole de vie éternelle et de sagesse.

♦ Le Lotus

Le lotus est l’une des fleurs les plus représentées dans les bas-reliefs de Persépolis, en particulier dans ceux figurant le roi. Appelé Nilufar-e Aabi en persan, il est considéré dans de nombreuses cultures orientales comme un symbole de pureté, d’illumination, d’auto-régénération et de renaissance.

Le lotus possède un cycle de vie unique : ancré dans la boue, il s’enfonce chaque nuit sous l’eau avant de refleurir immaculé au matin. Ce phénomène l’a naturellement associé, dans de nombreuses traditions, à la renaissance et à l’élévation spirituelle. C’est pourquoi cette fleur est souvent représentée aux côtés de figures divines dans certaines cultures. Pour les Égyptiens, elle symbolisait l’univers. Dans la culture hindoue, les dieux et déesses étaient souvent assis sur des trônes de lotus. Quant à la tradition bouddhiste, une légende raconte que Bouddha serait apparu au sommet d’un lotus flottant, et que ses premiers pas sur Terre auraient fait éclore des fleurs de lotus.

Dans la mythologie iranienne, le lotus est un symbole de la déesse Anahita, figure importante des rituels de la Perse antique. Déesse de l’eau, elle est souvent représentée sous les traits d’une jeune femme, et sa fleur sacrée est le lotus. Les anciens Zoroastriens considéraient peut-être cette fleur comme sacrée en raison de sa capacité à pousser au cœur des marécages, sans être affectée par son environnement.

Les motifs de lotus sont omniprésents à Persépolis, où ils symbolisent la paix et l’amitié. Dans les scènes royales du site, les rois achéménides tiennent souvent un sceptre royal dans une main et une fleur de lotus dans l’autre. Cette représentation fait du lotus l’un des symboles dominants de l’Empire achéménide.

♦ Faravahar

Le Faravahar, également appelé Farr-e Kiyâni, est l’un des symboles les plus emblématiques des religions iraniennes anciennes, notamment du mazdéisme et, plus tard, du zoroastrisme. Cette religion était pratiquée par la majorité des habitants du plateau iranien avant l’invasion musulmane de la Perse au VIIe siècle apr. J.-C.

Bien que le sens exact du Faravahar fasse l’objet de diverses interprétations et qu’aucun consensus universel n’existe sur sa signification, il est généralement admis qu’il représente le Fravashi, ou esprit personnel, dans la tradition zoroastrienne.

Le Faravahar est l’un des symboles préislamiques les plus reconnaissables d’Iran. Malgré son origine religieuse, il a progressivement acquis une dimension laïque et culturelle, devenant un symbole de l’identité nationale iranienne et du paniranisme.

Selon les érudits persans, le Faravahar incarne les trois principes fondamentaux du zoroastrisme :

- Les bonnes pensées (Pendâr-e Nik)

- Les bonnes paroles (Goftâr-e Nik)

- Les bonnes actions (Kerdâr-e Nik)

Bien que certains zoroastriens considèrent que ce symbole représente le dieu Ahura Mazda, son interprétation varie selon les époques et les courants de pensée.

♦ Les Immortels persans

Les « Immortels », parfois appelés les « 10 000 Immortels » ou les « Immortels persans », constituaient une force d’élite de soldats au service de l’Empire achéménide. Ce nom leur fut attribué par l’historien grec Hérodote. Cette unité jouait un double rôle : celui de garde impériale et d’armée permanente, notamment durant l’expansion de l’empire perse et les guerres gréco-perses.

Hérodote décrit les « Immortels » comme une infanterie lourde placée sous le commandement d’Hydarnes, dont le nom figure sur l’inscription de Bistun parmi les six conspirateurs ayant soutenu l’ascension de Darius le Grand. Leur effectif était rigoureusement maintenu à 10 000 hommes en permanence. Selon la tradition, cette unité tirait son nom du fait que chaque soldat tombé au combat, gravement blessé ou malade était immédiatement remplacé, garantissant ainsi la stabilité et la cohésion du groupe.

Naqsh-e Rostam et Persépolis

Naqsh-e Rostam, situé à environ 13 km de Persépolis, est un site archéologique majeur où quatre tombes royales achéménides sont creusées dans une falaise. Parmi elles, celle de Darius Ier est identifiée par ses inscriptions, tandis que les autres sont attribuées à Xerxès Ier, Artaxerxès Ier et Darius II. Deux tombes supplémentaires derrière Persépolis appartiendraient à Artaxerxès II et III, tandis qu’une dernière inachevée pourrait être celle de Darius III, dernier souverain achéménide.

Les bas-reliefs de Naqsh-e Rostam, situés sous les tombes achéménides, datent de l’époque sassanide et représentent des scènes de triomphe et de légitimation royale. On y voit des rois tels qu’Ardashir Ier et Shapur Ier recevant l’anneau du pouvoir divin ou vainquant leurs ennemis, notamment l’empereur romain Valérien. Ces sculptures monumentales témoignent de la puissance et de l’idéologie des souverains sassanides, affirmant leur continuité avec la grandeur perse antique.

En Savoir Plus : Nécropole de Naqsh-e Rostam

Combien de temps faut-il pour visiter Persépolis ?

Persépolis et Naqsh-e Rostam sont généralement visitées le même jour. Plutôt que de faire l’aller-retour jusqu’à Pasargades, il est préférable de consacrer votre temps à l’exploration de ces deux sites.

Persépolis est un vaste site où vous pouvez facilement passer une journée entière. Pour une visite guidée incluant Persépolis et les sites environnants, prévoyez environ 5 à 6 heures.

La nécropole de Naqsh-e Rostam, plus petite, peut être visitée en une heure environ.

Persépolis est située au nord-est de Chiraz, près de Marvdasht, dans la province de Fars. Bien que de nombreuses régions de cette province aient un climat tropical, la zone autour de Marvdasht bénéficie d’un climat frais et tempéré en raison de son relief montagneux. Le site archéologique se trouve entre les villages de Firoozi, Kanareh et Estakhr.

La distance entre Chiraz et Persépolis est d’environ 60 km. Si vous arrivez dans la province du Fars par le nord, il n’est pas nécessaire de passer par Chiraz. Après Sa’adat Shahr, suivez l’autoroute de Marvdasht, puis traversez les villages de Hashtijan et Estakhr avant d’atteindre la route d’entrée de Persépolis. La signalisation est en anglais, ce qui facilite l’orientation.

Depuis Chiraz, vous pouvez rejoindre Persépolis en voiture privée ou en taxi. Il existe également des minibus reliant Chiraz à Marvdasht depuis la gare routière de Karandish.

Comment (0)