L’eau a toujours été au cœur des civilisations. Dans les régions arides et semi-arides, où les précipitations sont rares et les températures souvent extrêmes, la gestion et la distribution de cette ressource vitale ont constitué un défi majeur pour les sociétés humaines. Parmi les solutions ingénieuses mises en place au fil de l’histoire, le qanat persan (ou kariz en persan) occupe une place particulière. Véritable chef-d’œuvre d’ingénierie hydraulique, ce système d’irrigation souterrain, inventé il y a plus de 2 500 ans en Iran, a permis le développement agricole, la croissance urbaine et la prospérité économique de vastes régions du plateau iranien et au-delà.

Dans cet article, nous explorerons en profondeur l’histoire, la technique, l’impact économique et culturel ainsi que l’importance contemporaine des qanats, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Origine et histoire des qanats

Il y a plusieurs millénaires, les anciens Iraniens ont mis au point un ingénieux système d’irrigation appelé qanat, ou kariz dans sa dénomination originelle. Cette invention permettait de capter les eaux souterraines et de les acheminer jusqu’à la surface. Comme les sources naturelles, ces aqueducs souterrains assuraient un débit constant tout au long de l’année, sans recourir à une force mécanique.

Le terme qanat (ou ghanat) est d’origine arabe, mais en Perse, on utilisait traditionnellement le mot kariz.

Le centre de l’Iran, marqué par un climat aride et des précipitations insuffisantes, était a priori inhabitable. Pourtant, grâce aux techniques des qanats, les populations ont pu y vivre, développer l’agriculture et même transformer les déserts en terres fertiles. C’est ainsi que de nombreuses villes et villages ont vu le jour au cœur de régions désertiques, produisant fruits, légumes et oléagineux destinés non seulement à la consommation locale mais aussi à l’exportation. Là où d’autres zones arides du monde, comme certaines parties de l’Australie, restent inhabitées, l’ingéniosité iranienne a permis l’épanouissement de véritables civilisations.

Selon les données du ministère iranien de l’Énergie, environ 36 300 qanats ont été recensés dans le pays. Ce système hydraulique s’est également répandu dans plusieurs régions ayant appartenu à l’espace culturel perse : Mésopotamie (Irak et Syrie), Afghanistan, Pakistan, Asie centrale, ou encore l’ouest de la Chine et le sud de la Russie. On le retrouve aussi dans la péninsule Arabique, dans les États du Golfe, en Afrique du Nord et jusque dans le sud de l’Europe. Cependant, l’Iran concentre encore aujourd’hui la plus grande partie de ces ouvrages, bien plus que l’ensemble des autres pays réunis.

À partir de l’Iran, la maîtrise des qanats s’est diffusée progressivement :

- vers l’Empire romain et l’Afrique du Nord, où ils sont connus sous le nom de foggaras ;

- dans la péninsule Arabique et jusqu’au Maghreb ;

- vers l’Asie centrale, l’Inde et jusqu’à la Chine ;

- plus tard, en Espagne à l’époque andalouse, influençant durablement les systèmes hydrauliques européens.

Le qanat n’est donc pas seulement une invention iranienne : il est devenu un vecteur de transfert de savoir-faire technique et culturel entre civilisations, marquant profondément l’histoire de la gestion de l’eau à travers le monde.

Définition du système Qanat

Il est intéressant de noter que le savoir-faire des Achéménides en matière de creusement ne se limitait pas à l’irrigation : ils l’ont également appliqué lors de leurs attaques contre des villes fortifiées. En effet, ils creusaient des tunnels sous les murs défensifs afin de pénétrer à l’intérieur des citadelles. L’usage de tels tunnels militaires est attesté dans certaines de leurs conquêtes en Turquie et à Chypre.

Les qanats, pour leur part, nécessitent un entretien annuel. Chaque printemps, des spécialistes descendent à l’intérieur afin de repérer et de réparer d’éventuels dommages. C’est grâce à cette maintenance régulière que les qanats persans ont pu survivre plus de deux millénaires, et certains demeurent encore en activité aujourd’hui. À l’inverse, les célèbres aqueducs romains appartiennent désormais uniquement au patrimoine archéologique.

L’historien grec Polybe, au IIᵉ siècle av. J.-C., décrit un qanat dans un désert persan, en évoquant la manière mystérieuse dont les Iraniens parvenaient à faire jaillir l’eau des profondeurs de la terre. Plus tard, Vitruve (vers 80 av. J.-C.) mentionne lui aussi les qanats et en dévoile certains secrets techniques dans son ouvrage. Au VIIIᵉ siècle apr. J.-C., à la demande d’Abdullah ibn Taher Khorasani, un groupe d’érudits rédigea le livre Qouni, décrivant en détail la construction de ces ouvrages hydrauliques.

La première étape consiste à localiser la nappe phréatique en amont, généralement au pied d’une montagne, là où commence la plaine. Les maîtres du qanat identifient l’emplacement probable de cette réserve souterraine, puis le confirment en creusant des puits d’essai afin de vérifier sa stabilité. Vient ensuite le creusement du puits mère, d’un diamètre d’environ un mètre. Lorsque la chance est de leur côté, les creuseurs atteignent l’eau à une profondeur inférieure à 16 mètres, mais il leur arrive parfois de devoir descendre beaucoup plus bas. Cette opération s’effectue de préférence à l’automne, saison sèche, qui permet de creuser davantage.

Une fois le puits mère établi, il faut déterminer le tracé et la pente de la galerie souterraine en fonction de l’emplacement prévu pour la sortie du qanat. La pente doit être douce et régulière : trop faible, l’eau stagnerait ; trop forte, elle provoquerait une érosion susceptible d’effondrer l’ouvrage.

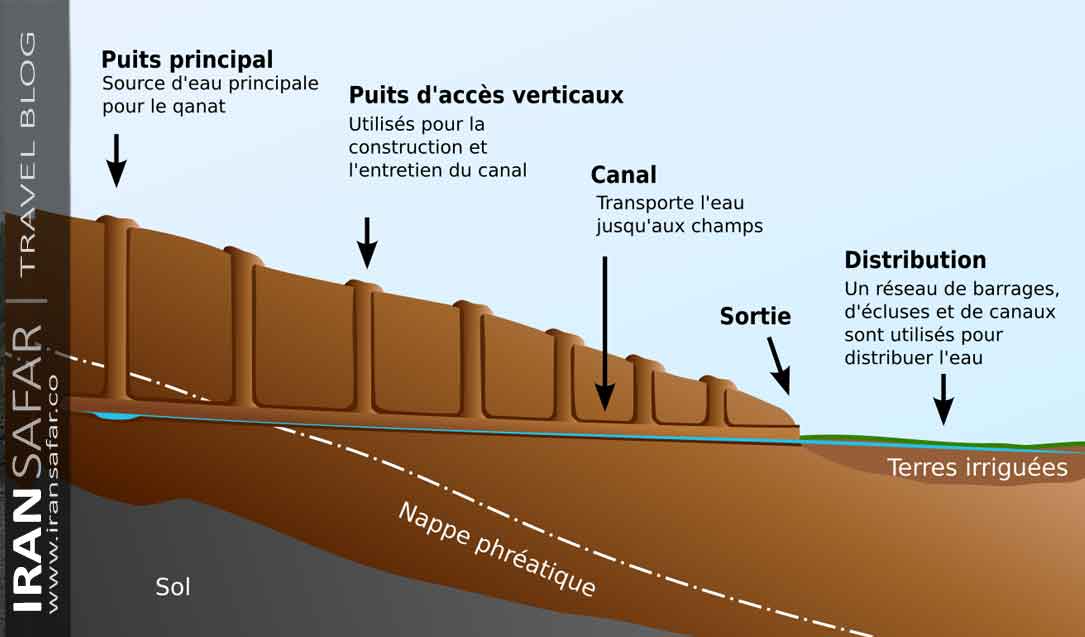

Principe et fonctionnement d’un qanat

Le qanat est un système souterrain conçu pour capter, transporter et distribuer de l’eau provenant de nappes aquifères situées dans les zones montagneuses.

- Structure d’un qanat

- Il est composé de plusieurs éléments clés :

- Un puits-mère : creusé en amont, souvent dans les zones de piémont, il atteint la nappe phréatique.

- Une galerie souterraine : canal légèrement incliné, permettant à l’eau de s’écouler naturellement par gravité.

- Des puits d’aération : forés à intervalles réguliers pour ventiler, évacuer les déblais et faciliter l’entretien.

- Un débouché (ou sortie du qanat) : situé en aval, souvent près d’un village ou d’une zone agricole, où l’eau jaillit à la surface.

Avantages techniques

- L’eau est protégée de l’évaporation, un facteur crucial dans les régions arides.

- Le système fonctionne sans pompe ni énergie externe, exploitant uniquement la gravité.

- Il fournit un débit constant et durable, contrairement aux rivières saisonnières.

Le rôle des qanats dans la société iranienne

1Développement agricole

Les qanats ont rendu possible la culture dans des régions désertiques. Ils irriguaient champs de blé, orge, pistachiers, grenadiers et vergers divers. Grâce à eux, des oasis florissantes sont apparues dans des zones autrement inhabitées.

2

Croissance urbaine

De nombreuses villes iraniennes doivent leur essor aux qanats : Yazd, Kerman, Gonabad ou encore Kashan. L’eau apportée par ces systèmes alimentait non seulement les habitants, mais aussi les hammams, les caravanserails et les jardins persans (classés eux aussi au patrimoine de l’UNESCO).

3

Importance économique

En permettant l’agriculture et l’élevage, les qanats ont favorisé les échanges commerciaux. Les surplus agricoles pouvaient être vendus ou échangés sur les routes caravanières, renforçant le rôle de l’Iran comme carrefour entre l’Orient et l’Occident.

Les plus anciens qanats d’Iran

Les premières traces de qanats en Iran remontent à plus de 3 000 ans, à l’époque de l’Empire achéménide (VIe siècle av. J.-C.). Ces ouvrages hydrauliques se sont progressivement multipliés et perfectionnés au fil des dynasties perses, devenant un élément essentiel de la vie économique et agricole.

L’un des plus anciens qanats connus est celui de Gonabad (province du Khorasan du Sud), creusé il y a environ 2 700 ans. Encore en activité aujourd’hui, il s’étend sur plus de 33 km de galeries souterraines et atteint une profondeur impressionnante de 360 mètres à son puits-mère. Cet ouvrage illustre la maîtrise technique remarquable des ingénieurs persans de l’Antiquité.

Qanat de Gonabad, Khorasan, Iran

Les qanats de Gonabad comptent parmi les plus anciens d’Iran. Le qanat Qasaba, toujours en activité dans la ville de Gonabad, remonte à la période achéménide (VIe–IVe siècle av. J.-C.). Ces ouvrages ont permis le développement et l’essor de la population locale. Hérodote mentionne d’ailleurs les activités agricoles rendues possibles par les qanats comme l’une des raisons de la puissance des Achéménides.

Silakes, le général de Darius Ier qui conquit l’Égypte, acheva en 518 av. J.-C. la construction d’un aqueduc dans ce pays. Plus tard, d’autres aqueducs furent édifiés en Égypte et en Syrie, notamment à l’époque romaine.

En 2003, après le tremblement de terre de Bam, a Kerman, un aqueduc vieux de plus de 2000 ans a été découvert et a été creusé à la fin de la période achéménide.

Les qanats les plus célèbres d’Iran

Plusieurs qanats iraniens sont devenus emblématiques et figurent désormais sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (2016) :

- Le qanat de Gonabad (Qasabeh Qanat) : l’un des plus anciens et des plus profonds du monde, encore utilisé pour l’irrigation.

- Le qanat de Zarch (Yazd) : le plus long qanat connu, avec près de 80 km de galeries et plus de 2 000 puits.

- Le qanat de Baladeh (Fahraj, Yazd) : remarquable par la complexité de ses canaux et la gestion collective de ses eaux.

- Le qanat de Jupar (Kerman) : toujours utilisé pour approvisionner en eau potable et agricole les habitants de la région.

- Le qanat de Vazvan (Ispahan) et le qanat de Forqan (Kerman) : exemples de réseaux hydrauliques sophistiqués, intégrés à l’organisation sociale et agricole des villages.

Qanats persans inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

Lors de sa 40ᵉ session, tenue à Istanbul (Turquie) le 10 juillet 2016, le Comité du patrimoine mondial a inscrit quatre nouveaux sites situés en Chine, en Inde, en Iran et en Micronésie sur la Liste du patrimoine mondial. Parmi eux figurent onze qanats iraniens, classés comme le 20ᵉ bien iranien inscrit à l’UNESCO.

Au cours de cette réunion, le dossier présenté par l’Iran a été largement soutenu par les délégations de nombreux pays, dont le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Pologne. La majorité des États membres ont souligné l’importance historique de ces aqueducs souterrains, la sophistication technique de leur système hydraulique, leur rôle dans le développement des sociétés anciennes ainsi que leurs bénéfices environnementaux.

Les qanats inscrits sont les suivants :

Comment (0)