L’art de la miniature iranienne, également connu sous le nom de miniature persane, représente l’une des expressions les plus raffinées, subtiles et emblématiques de la culture iranienne. Bien plus qu’une simple illustration décorative, elle incarne une vision du monde profondément poétique, spirituelle et harmonieuse. À travers une richesse iconographique exceptionnelle et un sens aigu du détail, la miniature condense dans de petites surfaces toute la complexité de l’univers, reflétant l’âme d’un peuple, sa philosophie et son imaginaire.

Cet art délicat, né d’une longue tradition visuelle, remonte à l’époque préislamique. Bien que peu d’exemples matériels subsistent de cette période, notamment en raison de la fragilité des supports comme le cuir ou le papier, de nombreuses sources historiques attestent de l’existence d’un art pictural déjà florissant chez les anciens Iraniens, bien avant l’ère sassanide. L’esthétique miniature se manifeste d’ailleurs dans les motifs minutieusement élaborés que l’on retrouve sur les tapis persans, les kilims, les textiles ou les objets décoratifs en bois, bien avant qu’elle ne se cristallise sous forme de manuscrits enluminés.

Miniature persane en papier-mâché

Miniature persane en papier-mâché

Mais la miniature iranienne ne se contente pas d’accompagner le texte : elle engage un véritable dialogue avec lui. Elle traduit visuellement la dimension symbolique, mystique et narrative des œuvres, tout en introduisant une sensibilité picturale unique. À travers ses compositions planeuses, son absence de perspective réaliste, ses couleurs vives et harmonieuses, et l’absence d’ombres portées, elle crée un univers intemporel, presque onirique, où chaque détail a une signification. L’artiste y exprime sa vision du monde, son rapport à la nature, à l’amour, au divin, à la cour et au rêve.

Ainsi, la miniature iranienne agit comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire d’une civilisation : elle fait dialoguer l’image et la parole, la matière et l’esprit, le visible et l’invisible. Elle célèbre à la fois l’infime et le vaste, l’instant et l’éternité. Par sa capacité à condenser la narration, la beauté, et la symbolique dans un cadre souvent minuscule, elle révèle une maîtrise du geste et une patience méditative, caractéristiques d’un art profondément enraciné dans la culture persane.

Dans notre époque marquée par la vitesse, la surabondance visuelle et la numérisation massive, la miniature iranienne nous offre une leçon précieuse : celle de la contemplation. Elle nous invite à ralentir, à observer attentivement, à redécouvrir la valeur du détail et le plaisir de l’interprétation silencieuse. C’est un art de la lenteur, de la concentration, de la subtilité — un contrepoint apaisant à l’agitation moderne.

Reconnaissant cette richesse, l’UNESCO a officiellement inscrit, lors de sa réunion du 17 décembre 2020, l’art de la miniature (incluant les traditions iranienne, turque, azerbaïdjanaise et ouzbèke) sur la Liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. Cette reconnaissance internationale met en lumière non seulement l’importance historique de cet art, mais aussi sa vitalité actuelle, portée par des maîtres-artisans contemporains qui en perpétuent les techniques ancestrales tout en lui insufflant de nouvelles formes et interprétations.

En somme, la miniature iranienne est bien plus qu’une illustration élégante : elle est un acte de mémoire, un chant visuel, une méditation peinte. Elle témoigne de la capacité de l’homme à créer du sens, de la beauté et de la spiritualité dans les limites d’un cadre minuscule — révélant que parfois, les choses les plus précieuses se trouvent dans les dimensions les plus discrètes.

Origines et Évolution Historique

Les origines de la miniature iranienne remontent à l’époque préislamique, notamment à l’ère sassanide (224–651 ap. J.-C.), où l’on trouve déjà des exemples de fresques et d’enluminures ornementales. Toutefois, c’est après l’arrivée de l’islam en Iran que cet art prend véritablement son essor. Sous les dynasties abbasside, seldjoukide et surtout mongole (XIIIe-XIVe siècles), la peinture de manuscrits connaît un développement spectaculaire.

Ce n’est véritablement qu’après l’introduction de l’islam en Iran que la miniature prend son essor, notamment à travers la peinture de manuscrits religieux, poétiques ou scientifiques. Entre les XIIIe et XVIe siècles, cet art atteint son apogée, porté par les grandes écoles de Tabriz, Hérat, Chiraz et Ispahan. Soutenue par des souverains éclairés et des mécènes passionnés, la miniature iranienne devient alors un art codifié, au service de textes prestigieux tels que le Shahnameh de Ferdowsi, les Khamsa de Nezâmi ou le Divân de Hafez.

Caractéristiques de la miniature persane

Pour comprendre pleinement l’art de la miniature persane, il est essentiel d’en analyser les principales caractéristiques esthétiques, techniques et symboliques. Bien que cet art ait évolué au fil des siècles, certaines constantes stylistiques et conceptuelles demeurent et permettent de reconnaître instantanément une miniature d’inspiration persane.

La miniature persane est un art bidimensionnel, exécuté sur divers supports tels que les manuscrits, le papier mâché, les tapis, les textiles, les murs, les céramiques, et d’autres objets artisanaux. Les matériaux utilisés sont souvent nobles ou naturels : or, argent, pigments minéraux, encres végétales, etc. Chaque œuvre nécessite une maîtrise technique élevée et une grande sensibilité artistique.

Initialement liée à l’illustration de manuscrits littéraires ou religieux, la miniature persane a su se détacher du texte pour devenir un art à part entière, visible dans l’architecture, les décors publics ou les objets artisanaux. Ses motifs figuratifs et symboliques traduisent les valeurs spirituelles, philosophiques et sociales de la culture persane, enrichies par l’esthétique islamique.

Bien que les styles varient selon les époques et les régions, la miniature, telle que pratiquée notamment dans les pays ayant soumis conjointement leur candidature à l’UNESCO, partage des traits fondamentaux communs. Elle est transmise de manière traditionnelle, souvent dans le cadre de relations maître-apprenti, ce qui en fait un art vivant, inscrit dans le tissu social et culturel.

L’une de ses caractéristiques les plus particulières est l’usage d’une perspective hiérarchique : la taille des personnages ou des éléments ne dépend pas de leur position dans l’espace, mais de leur importance symbolique ou narrative. Cette approche marque une rupture nette avec les conventions naturalistes de l’art occidental.

Bien que ses origines remontent à plusieurs siècles, la miniature persane continue de se renouveler, s’enrichissant des apports des artistes contemporains tout en conservant ses techniques et principes fondamentaux. Elle constitue ainsi un lien précieux entre le passé et le présent, un témoin vibrant de l’identité culturelle iranienne et un exemple exceptionnel d’art visuel au service de la pensée, de la poésie et de la spiritualité.

1

Techniques de la miniature iranienne

La miniature iranienne se distingue par une technique d’une extrême précision, requérant une maîtrise raffinée du geste et un sens aigu du détail. Elle repose sur l’utilisation de pinceaux très fins, parfois faits d’un seul poil, ainsi que sur l’emploi de pigments naturels de grande qualité, préparés artisanalement par les artistes eux-mêmes. Ces derniers extrayaient leurs couleurs de minéraux (comme le lapis-lazuli ou la malachite), de plantes (comme le safran ou l’indigo), ou encore de métaux précieux tels que l’or et l’argent.

Plusieurs caractéristiques esthétiques fondamentales définissent cet art unique :

• La planéité de la composition et l’absence de perspective réaliste

Contrairement à la peinture occidentale, qui cherche à représenter l’espace de manière illusionniste, la miniature iranienne privilégie une représentation symbolique de l’espace. Les éléments y sont souvent agencés en hauteur ou en perspective inversée, ce qui donne à la scène une lecture verticale et une organisation hiérarchique du contenu visuel.

• Une richesse de détails exceptionnelle

Chaque centimètre carré d’une miniature est soigneusement travaillé. Qu’il s’agisse des motifs des textiles, des feuillages stylisés, ou des décors architecturaux, chaque élément est représenté avec minutie et raffinement, témoignant d’une patience quasi méditative.

• Une palette de couleurs vives et harmonieuses

Les miniatures iraniennes se caractérisent par l’utilisation de couleurs intenses, lumineuses et équilibrées, souvent rehaussées de détails dorés ou argentés. Les contrastes chromatiques sont employés avec finesse, non pour créer du volume, mais pour accentuer la lisibilité et la symbolique des scènes.

• L’absence d’ombres portées

La lumière dans la miniature est uniforme et omniprésente. Aucun élément ne projette d’ombre, ce qui élimine toute référence temporelle ou spatiale réaliste. Ce choix stylistique renforce la dimension intemporelle, spirituelle et poétique de l’œuvre, lui donnant une atmosphère presque onirique.

Ces techniques, transmises de génération en génération, ont permis à la miniature iranienne de conserver son identité visuelle unique à travers les siècles, tout en évoluant selon les sensibilités artistiques des différentes époques et écoles régionales.

2

Thèmes et Symbolisme

Les miniatures iraniennes abordent une grande diversité de sujets, mais certains thèmes récurrents se distinguent par leur importance culturelle, littéraire et spirituelle. Chaque illustration, au-delà de son esthétisme, véhicule une vision du monde, une sensibilité et une symbolique propres à la civilisation persane.

- La littérature épique et lyrique: Un des principaux domaines d’inspiration pour la miniature persane est la poésie classique. Les œuvres majeures de la littérature persane, telles que le Shahnameh de Ferdowsi, le Khamsa de Nezâmi ou les poèmes mystiques de Rûmî et Hafez, ont donné lieu à des cycles entiers d’illustrations. Ces miniatures mettent en scène des héros mythiques, des amants tragiques, des rois sages ou despotiques, mais aussi des sages soufis en quête de vérité. L’image devient alors un prolongement visuel du verbe poétique.

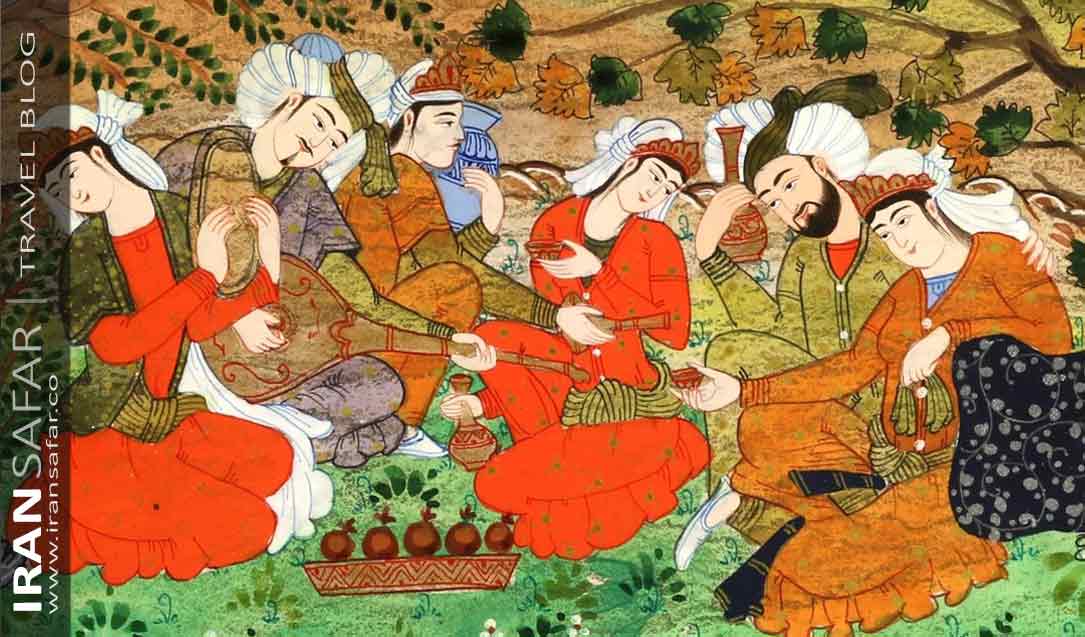

- Les scènes de cour et de chasse: Les miniatures témoignent également de la vie raffinée des cours royales persanes. On y voit des souverains entourés de musiciens, de poètes, de serviteurs ou de conseillers, participant à des banquets somptueux ou à des chasses fastueuses. Ces scènes exaltent la splendeur royale, la culture de la cour, et incarnent un idéal esthétique et politique. La chasse, en particulier, revêt une dimension symbolique : elle représente non seulement le pouvoir et la domination sur la nature, mais parfois aussi la quête spirituelle ou amoureuse.

- La nature et les jardins: La nature occupe une place centrale dans l’imaginaire persan. Les jardins paradisiaques – symboles du paradis islamique (Jannat) – sont représentés avec une grande minutie : arbres stylisés, fleurs délicates, oiseaux colorés, eaux courantes. Ces paysages idéalisés ne sont pas de simples décors ; ils reflètent une conception spirituelle de l’univers, où la nature est le miroir de l’ordre divin. Le jardin persan, dans sa géométrie et son harmonie, devient une métaphore de l’âme équilibrée.

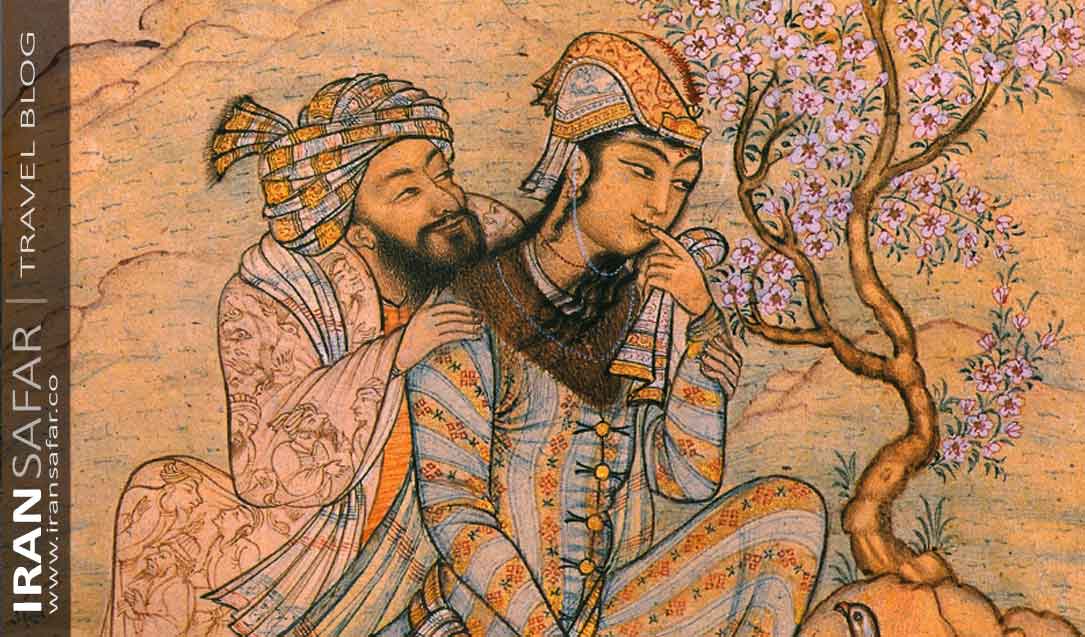

- Les thèmes mystiques et soufis : Un aspect essentiel de l’art de la miniature réside dans sa capacité à exprimer des idées abstraites, notamment dans le contexte du soufisme, courant mystique de l’islam. On y trouve des représentations de la quête de l’union divine, de la transcendance de l’ego, ou des allégories de l’amour sacré. Ces images sont souvent codées, riches en symboles, et visent à éveiller la contemplation plus qu’à illustrer littéralement. Le soufi en méditation, le derviche en extase, ou encore les figures symboliques de l’oiseau et du feu, en sont des exemples fréquents.

L’UNESCO, en tant qu’institution internationale dédiée à la préservation du patrimoine culturel mondial, recense non seulement les biens matériels (monuments, sites historiques, etc.), mais également les éléments du patrimoine culturel immatériel, qui incarnent les traditions vivantes, les savoir-faire, les pratiques artistiques et les expressions orales transmises de génération en génération.

L’Iran, riche d’une histoire plurimillénaire et d’une culture profondément enracinée dans ses traditions, a vu plusieurs de ses éléments culturels immatériels inscrits sur cette prestigieuse liste. De nombreux autres dossiers sont également à l’étude, témoignant de la vitalité et de la diversité du patrimoine vivant iranien.

Voici la liste des éléments iraniens actuellement inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO :

- Radif de la musique iranienne (2009)

- Compétences traditionnelles du tissage de tapis à Kashan (2010)

- Compétences traditionnelles du tissage de tapis dans le Fars (2010)

- Art dramatique rituel du Ta’ziyeh (2010)

- Rituels de Pahlevani et de Zoorkhane (2010)

- Musique des Bakhshis du Khorasan (2010)

- Compétences traditionnelles de construction et de navigation des bateaux Lenj dans le golfe Persique (2011)

- Naqqāli, récit dramatique iranien (2011)

- Rituels de Qālišuyān de Mašhad-e Ardehāl à Kashan (2012)

- Nowruz, fête du Nouvel An persan (2016) (inscription multinationale)

- Culture de la fabrication et du partage de pain plat : Lavash, Katyrma, Jupka, Yufka (2016) (inscription multinationale)

- Chogān, jeu équestre traditionnel accompagné de musique et de récits (2017)

- Art de fabriquer et de jouer du Kamancheh / Kamancha (2017) (inscription conjointe avec d’autres pays)

Ces inscriptions représentent non seulement une reconnaissance internationale de la richesse du patrimoine iranien, mais aussi un engagement à le préserver, à le transmettre et à en assurer la continuité pour les générations futures.

Les Grandes Écoles de Miniature

L’école de Tabriz : Sous les Ilkhanides puis les Safavides, Tabriz devient un centre majeur de production artistique. L’une des œuvres les plus célèbres de cette école est le Shahnameh de Tabriz, commandé par le prince Tahmasp au XVIe siècle. Ce manuscrit somptueux, conservé aujourd’hui en partie au Metropolitan Museum de New York, est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la peinture persane.

L’école d’Hérat : Sous les Timourides, Hérat (actuelle Afghanistan) devient un foyer artistique d’exception. C’est là que travaille Kamaleddin Behzad, le plus grand miniaturiste de son époque, réputé pour son humanisme, son sens de la narration et la délicatesse de son dessin.

L’école d’Ispahan: Sous le règne de Shah Abbas Ier (1588–1629), Ispahan devient la capitale culturelle de l’Iran safavide. La peinture s’oriente alors vers un style plus décoratif et indépendant du texte, avec une attention particulière portée à l’expression psychologique des personnages et à l’élégance des lignes.

Les grands maîtres de la miniature iranienne à travers les siècles

L’art de la miniature iranienne s’est épanoui au fil des siècles grâce au talent exceptionnel de nombreux artistes qui ont su allier précision technique, imagination poétique et profondeur symbolique. Certains d’entre eux ont marqué durablement l’histoire de cet art raffiné, devenant des figures emblématiques tant dans leur pays qu’à l’échelle internationale. Voici un aperçu des maîtres les plus célèbres de la miniature persane.

1 Kamaleddin Behzad (v. 1450 – v. 1535)

Considéré comme le plus grand maître de la miniature persane classique, Kamaleddin Behzad a vécu à l’époque des dynasties timouride et safavide. Il a dirigé des ateliers royaux à Hérat puis à Tabriz, et a révolutionné la peinture de son temps par sa capacité à intégrer narration, émotion et composition dynamique. Il est célèbre pour ses illustrations du Shâhnâmeh (le Livre des Rois) et du Khamsa de Nezâmi, où il introduit une représentation plus réaliste des figures humaines, un traitement subtil de l’espace, et une attention nouvelle à la psychologie des personnages.

2 Reza Abbassi (1565 – 1635)

Actif sous le règne du Shah Abbas Ier, Reza Abbassi est l’un des artistes les plus influents de l’époque safavide. Il a contribué à transformer la miniature persane en un art plus personnel et plus libre. Ses œuvres se caractérisent par des figures élancées, des visages expressifs, et un style plus épuré que celui de ses prédécesseurs. Il est notamment connu pour ses représentations poétiques de jeunes hommes et femmes en méditation, en train de lire ou de jouer de la musique. Son style a profondément influencé la peinture iranienne pendant plusieurs générations.

3Aqa Mirak et Sultan Mohammad (XVIe siècle)

Ces deux artistes ont travaillé à la cour de Shah Tahmasp Ier et sont parmi les figures majeures de l’École de Tabriz, l’un des centres les plus importants de la miniature persane. Leur travail, souvent collectif, a donné naissance à certaines des œuvres les plus somptueuses de l’art safavide, notamment les illustrations du célèbre Shâhnâmeh de Shah Tahmasp, considéré comme l’un des plus beaux manuscrits illustrés de toute l’histoire de la Perse.

4Hossein Behzad (1894 – 1968)

Souvent présenté comme le renouveleur de la miniature au XXe siècle, Hossein Behzad a su conjuguer tradition et modernité. Élève des grands maîtres, il a étudié les œuvres classiques tout en s’ouvrant à la peinture occidentale. Il a introduit des éléments de perspective, de mouvement et d’expression dans la miniature, tout en préservant son raffinement. Ses portraits et scènes littéraires allient technique traditionnelle et sensibilité contemporaine. Il est également connu pour ses efforts en faveur de la transmission et de la préservation de cet art.

5Mahmoud Farshchian (né en 1930)

Mahmoud Farshchian est l’un des artistes iraniens contemporains les plus célèbres. Formé à l’art de la miniature, il a su le réinventer avec une grande originalité. Son style unique mêle figures flottantes, formes fluides, symbolisme mystique, et une palette éclatante. Il a donné une nouvelle profondeur à cet art en créant des compositions expressives qui traduisent les émotions humaines et la spiritualité. Son influence dépasse les frontières de l’Iran, et ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées à travers le monde, notamment au Musée Farshchian de Téhéran.

Comment (0)